En filigrane, le projet réinitialisation

Décryptage d’un programme

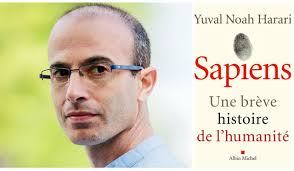

Yuval Harari, bien introduit au Forum économique mondial de Davos et conseiller principal de Klaus Schwab, est un historien qui écrit des romans pour vulgariser les concepts qu’il développe quant à l’interprétation de nos sociétés, de leur avenir au regard de leur passé.

J’ai lu ce livre qui l’a fait connaître : Sapiens, dont Barack Obama avait fait la promotion. Il est facile d’accès comme tout ouvrage de vulgarisation doit l’être. Mais il manque de rigueur et laisse une place importante aux interprétations de l’auteur afin de servir un programme collectiviste au cœur du projet de grande réinitialisation.

Le lire et l’interpréter c’est donc mieux comprendre ce que les amis de Klaus Schwab nous préparent :

«Depuis l’an 200 avant notre ère, environ, la plupart des hommes ont vécu dans des empires. Il paraît probable qu’à l’avenir aussi la plupart des hommes vivront dans un empire. Cette fois, cependant, l’empire sera réellement global. La vision impériale d’une puissance dominant le monde entier pourrait être imminente. À mesure qu’on avance dans le xxi e siècle, le nationalisme perd du terrain. De plus en plus de peuples croient que la source légitime de l’autorité ne vient pas des membres de telle ou telle nationalité, mais de l’humanité tout entière, et que sauvegarder les droits de l’homme et protéger les intérêts de toute l’espèce humaine est la lumière qui devrait guider la politique. Dès lors, l’existence de près de deux cents États indépendants est une entrave, plutôt qu’une aide. Suédois, Indonésiens et Nigérians méritant les mêmes droits de l’homme, ne serait-il pas plus simple qu’un seul gouvernement mondial veille sur eux ? ».

Je m’appelle l’État mondial et je suis là pour veiller sur vous.

L’enfer est pavé de bonnes intentions ou de ce qui semble l’être à la façon d’une fantastique fake-news délivrée par le lobby du GIEC faisant du climat un bien public mondial :

« L’apparition de problèmes foncièrement mondiaux, comme la fonte de la calotte glaciaire, entame ce qu’il peut rester de légitimité aux États nations indépendants. Aucun État souverain ne résoudra seul le problème du réchauffement climatique. Le Mandat céleste des Chinois a été donné par le Ciel pour résoudre les problèmes de l’humanité. Le Mandat céleste moderne sera donné par l’humanité pour résoudre les problèmes du ciel, tels que le trou dans la couche d’ozone et l’accumulation des gaz à effet de serre. Le vert pourrait bien être la couleur de l’empire mondial. »

Au moins nous savons qu’Harari est un vulgarisateur utile qui sait faire passer le message à travers un ouvrage d’érudition dont les deux-tiers des 500 pages abordent des thématiques plus anodines et fort intéressantes cependant.

Mais c’est l’autre tiers qui nous intéresse.

J’aborde donc l’interprétation de « Sapiens » non pas dans l’ordre de sa lecture, mais dans les conclusions qu’il entendant faire partager et qui font système.

L’homme, un prématuré à modeler

Après nous avoir expliqué comment les espèces humaines se différencient des animaux tout en ayant des mœurs de bonobos, il précise que la bipédie et la taille importante du cerveau, par un phénomène de sélection naturelle, favorise la survie exclusive des femmes donnant naissance à des prématurés. Ce qui se comprend puisque le bassin de la femme devient trop étroit du fait de la bipédie et la mort en couches fait des ravages du fait de l’accroissement du volume du cerveau des fœtus humains.

Soit, c’est bien possible, il en déduit que la faible autonomie du petit d’homme en comparaison avec les autres bébés animaux permet son éducation, donc de modeler ses conceptions sur celle du groupe qui l’élève. Il confirme là son rejet du modèle parental au bénéfice d’une pouponnière collective qui aurait été le mode naturel d’élevage des espèces humaines :

« Avec leurs enfants accrochés à leurs basques, les mères solitaires ne pouvaient guère trouver assez de nourriture pour leurs rejetons et pour elles-mêmes. Élever des enfants nécessitait l’aide constante des autres membres de la famille et des voisins. Il faut une tribu pour élever un homme. Ainsi l’évolution favorisa-t-elle ceux qui sont capables de nouer de robustes liens sociaux. De surcroît, les humains naissant sous-développés, ils se prêtent bien mieux qu’aucun autre animal à l’éducation et à la socialisation. La plupart des mammifères sortent de la matrice telle une poterie émaillée d’un four : vouloir la remodeler, c’est seulement risquer de l’égratigner ou de la briser. Les humains sortent de la matrice comme du verre fondu d’un four. On peut les tourner, les étirer et les façonner avec un étonnant degré de liberté. C’est bien pourquoi nous pouvons aujourd’hui éduquer nos enfants, en faire des chrétiens ou des bouddhistes, des capitalistes ou des socialistes, des hommes épris de guerre ou de paix. »

La démonstration d’Harari l’amène à considérer qu’un enfant est un verre idéologique vide qu’il suffit de remplir, il écarte en même temps les parents de cette tâche d’éducation pour y substituer la tribu donc une socialisation de l’enfant par une institution qui déborde le cadre familial. Cette tendance est bien à l’œuvre au travers de l’antifamilialisme, mais l’anthropologue vous dirait que la relation mère-enfant a toujours été privilégiée y compris dans les sociétés tribales même s’il existe des modèles d’éducation exotiques des enfants :

« Il y a même quelques cultures humaines actuelles qui pratiquent la paternité collective : par exemple, les Indiens Bari. Dans les croyances de ces sociétés, un enfant ne naît pas du sperme d’un seul homme, mais de l’accumulation du sperme dans la matrice d’une femme. Une bonne mère se fera un devoir de coucher avec plusieurs hommes, surtout quand elle est enceinte, afin que son enfant jouisse des qualités (et des soins paternels) du meilleur chasseur, mais aussi du meilleur conteur, du guerrier le plus valeureux et de l’amant le plus prévenant. »

C’est donc un parti pris que je reproche et qu’Harari veut logique comme découlant d’une causalité simpliste. Or ce n’est pas parce qu’un enfant doit être éduqué que l’ensemble de ses conceptions peuvent être prédéterminées, par une tribu ou un État. Mais puisqu’Harari le croit alors cela signifie qu’il suffirait d’écarter les parents de l’éducation de leurs enfants, pour faire des générations à venir des esclaves d’une pensée unique qu’Harari considérerait vertueuse.

L’homme est donc modelable, il n’existe pas de nature humaine mais une propagande est suffisante pour changer ses conceptions, voilà un vieux projet, celui de l’homo sovieticus, libéré des aliénations, superstitions, préjugés, scrupules bourgeois. Les communistes ont instauré le totalitarisme mais ont échoué. Harari y croît cependant, et ses amis aussi.

La chute de l’homme selon Harari

Yuval Harari nourrit une profonde nostalgie pour le chasseur-cueilleur de la Préhistoire tel qu’il se le représente[1]. Il le conçoit nomade donc incapable de trop se charger et délié du besoin de possession de marchandises contrairement à ses descendants sédentaires. Il n’a que ce qu’il peut porter. Cela peut paraître étonnant pour l’homme moderne, mais cette conception est aussi celle des partisans de la décroissance, des marxistes tels Francis Cousin, qui opposent la communauté des chasseurs-cueilleurs, fondés sur le primat de l’être (sans troc et sans Etat) à la société des cultivateurs, fondés sur le primat de l’avoir, de la marchandise (avec apparition de la monnaie et de l’Etat). Yuval Harari défend donc un communisme jouisseur et fantasmé des origines seul compatible avec notre logiciel biologique selon lui, sans propriété privée et sans famille. On croirait du Kollontaï[2] :

« Par exemple, certains psychologues de l’évolution soutiennent que les anciennes bandes de fourrageurs ne se composaient pas de familles nucléaires centrées sur des couples monogames. Les fourrageurs vivaient plutôt en « communes » qui ignoraient la propriété privée, les relations monogames et même la paternité. Dans une bande de ce genre, une femme pouvait avoir des relations sexuelles et nouer des liens intimes avec plusieurs hommes (et femmes) en même temps. Tous les adultes de la bande coopéraient pour élever les enfants. Aucun homme ne sachant vraiment quels enfants étaient les siens, ils montraient une sollicitude égale pour tous les petits. Cette structure sociale n’a rien d’une utopie de l’Ère du Verseau. Elle est amplement attestée chez les animaux, notamment parmi nos plus proches parents : les chimpanzés et les bonobos. (…) Suivant les tenants de cette théorie de la « commune ancienne », les infidélités fréquentes caractéristiques des mariages modernes et le pourcentage élevé de divorces, sans parler de la pléthore de complexes psychologiques dont souffrent les enfants comme les adultes, résultent de l’obligation faite aux hommes de vivre dans des familles mononucléaires et d’avoir des relations monogames qui sont incompatibles avec notre logiciel biologique »[3].

Le chasseur-cueilleur ne possédait rien et était heureux, car surtout il n’avait pas besoin de beaucoup travailler pour assurer sa subsistance, certes les chasseurs de mammouths finissaient souvent écrasés et les lendemains n’étaient pas toujours assurés avec une espérance de vie de 21 à 37 ans selon les populations[4], ses conditions de vie étaient bien meilleures que celles des agriculteurs sédentaires selon Harari, peut-être, mais aucune évolution ni progrès technique n’y était possible :

« L’économie des fourrageurs assurait à la plupart des carrières plus intéressantes que l’agriculture ou l’industrie. De nos jours, en Chine, une ouvrière quitte son domicile autour de sept heures du matin, emprunte des rues polluées pour rejoindre un atelier clandestin où elle travaille à longueur de journée sur la même machine : dix heures de travail abrutissant avant de rentrer autour de dix-neuf heures faire la vaisselle et la lessive. Voici 30 000 ans, une fourrageuse pouvait quitter le camp avec les siens autour de huit heures du matin. Ils écumaient les forêts et les prairies voisines, cueillant des champignons, déterrant des tubercules comestibles, attrapant des grenouilles ou, à l’occasion, détalant devant les tigres. Ils étaient de retour au camp en début d’après-midi pour préparer le repas. Cela leur laissait tout le temps de bavarder, de raconter des histoires, de jouer avec les enfants ou de traînasser. Bien entendu, parfois des tigres les attrapaient ou des serpents les mordaient, mais ils n’avaient pas à s’inquiéter d’accidents de la circulation ou de pollution industrielle. »

Pourtant l’agriculture s’est développée dans divers points du monde et les agriculteurs se sont imposés aux chasseurs-cueilleurs en mettant en place de grandes civilisations. Il devint possible, il y a 12 000 ans de créer des villages, de croître et multiplier. Harari en convient :

« Environ 13 000 ans avant notre ère, quand les hommes se nourrissaient de la cueillette de plantes sauvages et de la chasse, les alentours de l’oasis de Jéricho, en Palestine, pouvaient faire vivre tout au plus une bande itinérante d’une centaine de personnes relativement bien portantes et bien nourries. Vers 8500 avant notre ère, quand les champs de blé remplacèrent les plantes sauvages, l’oasis pouvait faire vivre un gros village, encombré, d’un millier d’habitants, qui souffraient bien plus de maladie et de malnutrition. »

Une population qui se développe, mais moins heureuse et plus malade, allez comprendre. Harari nous fait une leçon de Malthusianisme :

« Mais ils n’avaient pas prévu que le nombre d’enfants augmenterait, et que le surcroît de blé devrait être partagé entre plus d’enfants. »

L’homme, gouverné par des fictions

Si l’exercice de simplification sert le propos d’Harari, tout ce qu’il dit n’est pas faux dans les grandes lignes. Ainsi la révolution cognitive de Sapiens il y a 70 000 ans semble convaincante. Le réseau neuronal se serait suffisamment développé pour que l’homme puisse coopérer au-delà d’un groupe restreint d’au maximum 150 personnes en intégrant des personnes qui lui sont étrangères mais qui partagent les mêmes croyances en des fictions, des mythes mobilisateurs qui lui permettent de coopérer avec de parfais inconnus dans une même vision du monde (Weltanschuung).

Harari pose alors le divin comme une de ces fictions. Une fiction mobilisatrice ;

« Or, c’est la fiction qui nous a permis d’imaginer des choses, mais aussi de le faire collectivement. Nous pouvons tisser des mythes tels que le récit de la création biblique, le mythe du Temps du rêve des aborigènes australiens ou les mythes nationalistes des États modernes. Ces mythes donnent au Sapiens une capacité sans précédent de coopérer en masse et en souplesse. Fourmis et abeilles peuvent aussi travailler ensemble en grands nombres, mais elles le font de manière très rigide et uniquement avec de proches parents. Loups et chimpanzés coopèrent avec bien plus de souplesse que les fourmis, mais ils ne peuvent le faire qu’avec de petits nombres d’autres individus qu’ils connaissent intimement. Sapiens peut coopérer de manière extrêmement flexible avec d’innombrables inconnus. C’est ce qui lui permet de diriger le monde (…) Comment Homo sapiens a-t-il réussi à franchir ce seuil critique – de 150 individus – pour finalement fonder des cités de plusieurs dizaines de milliers d’habitants et des empires de centaines de millions de sujets ? Le secret réside probablement dans l’apparition de la fiction. De grands nombres d’inconnus peuvent coopérer avec succès en croyant à des mythes communs. Toute coopération humaine à grande échelle – qu’il s’agisse d’un État moderne, d’une Église médiévale, d’une cité antique ou d’une tribu archaïque – s’enracine dans des mythes communs qui n’existent que dans l’imagination collective.»

Tout ce qui permet de coopérer relève de ces mythes selon Harari :

« Pourtant, aucune de ces choses n’existe hors des histoires que les gens inventent et se racontent les uns aux autres. Il n’y a pas de dieux dans l’univers, pas de nations, pas d’argent, pas de droits de l’homme, ni lois ni justice hors de l’imagination commune des êtres humains. »

Mais le nihilisme exprimé ici trouve rapidement ses limites.

Il confond ce qui n’a pas de substance physique avec ce qui n’existe pas. Il ne saurait être athée de toute chose, certes la nation se nourrit aussi de mythes communs, mais tout ce qui relève du pouvoir existe et ne peut être considéré comme mythe tant que le pouvoir existe aussi chez les animaux qui n’ont pas connu cette révolution cognitive.

La préservation de sa personne, l’instinct de survie est propre à toute entité biologique, le pouvoir permet alors de contraindre l’autre à une situation qu’il refuserait s’il était le plus fort. Le chimpanzé mâle alpha s’approprie les femelles qu’il considère comme sa propriété, il se sert de ce que d’autres chimpanzés ont apporté ou lui offrent en tribut pour s’attirer ses faveurs. Comme Harari précise que le mythe est le propre de l’homme, rien de mythique donc dans le sentiment de propriété ou dans l’échange du produit de son travail contre une faveur, soit un troc. Or rendre une faveur contre une offrande relève bien d’un sentiment de justice, se reconnaître propriétaire de ce que l’on accepte d’échanger relève du droit de propriété en tant que droit du chimpanzé. Quant à l’argent, il s’agit seulement d’un intermédiaire dans l’échange, rien de mythique non plus puisque l’échange est naturel.

Tout ne se vaut pas, on ne saurait reconditionner l’homme pour éliminer en lui l’esprit de justice et de propriété. Les communistes ont essayé mais ils se sont heurtés à la nature humaine qui ne relève pas davantage du mythe. Selon Harari cela aurait dû marcher, puisque seul l’homme est capable de se laisser séduire par un mythe inventé par un chef charismatique avant de l’abandonner pour un autre mythe inspiré par un autre chef, on pouvait donc très bien passer du Tsar de droit divin à la dictature du prolétariat, tant qu’on y croit.

Ce changement de système serait impossible chez les animaux puisque :

« En règle générale, il ne saurait y avoir de changement significatif de comportement social sans mutations génétiques. Les chimpanzés ordinaires ont génétiquement tendance à vivre en groupes de plusieurs douzaines d’individus dirigés par un mâle alpha. Les bonobos, une espèce très proche des chimpanzés, vivent aussi en groupes plus égalitaires dominés par des alliances de femelles. Les femelles chimpanzés ordinaires ne sauraient prendre exemple sur leurs parentes bonobos et fomenter une révolution féministe. Les mâles ne sauraient se réunir en constituante pour abolir la position de mâle alpha et proclamer que, dorénavant, tous les chimpanzés doivent être traités en égaux. Des changements de comportement aussi spectaculaires ne sauraient se produire que si des changements intervenaient dans l’ADN des chimpanzés. »

Les sociétés génétiques

Cela devrait donc aussi bien marcher pour les humains si l’on doit considérer que la conception des mythes est la conséquence d’une modification de notre ADN il y a 70 000 ans :

« Pour autant qu’on puisse le dire, les changements de structures sociales, l’invention de nouvelles techniques et le peuplement d’habitats étrangers résultèrent de mutations génétiques et de pressions du milieu, plus que d’initiatives culturelles ».

Harari ne proposerait-il alors pas une expérience bien mieux aboutie que celle des communistes en modifiant nos gènes par ARN modifiés afin d’éliminer notre nature humaine guidée par la recherche de notre intérêt particulier, et d’intégrer à la place une soumission totale à un nouvel ordre ?

Ce qu’il appelle un dessein intelligent permis désormais par le génie génétique. Rien d’impossible puisque :

« Le sentiment dominant est que trop d’occasions s’ouvrent trop rapidement et que notre capacité de modifier les gènes est en avance sur notre capacité d’en faire un usage sage et clairvoyant. Résultat : nous n’utilisons actuellement qu’une petite fraction du potentiel du génie génétique. (…) Si l’ajout d’un gène peut transformer un don Juan campagnol en mari fidèle et attentionné, sommes-nous si loin du jour où nous pourrons manipuler génétiquement les capacités individuelles des rongeurs (et des hommes), mais aussi leurs structures sociales ? (…) Peut-être un autre petit changement suffirait-il à amorcer une Seconde Révolution cognitive et à créer un type entièrement nouveau de conscience, pour transformer l’Homo sapiens en un être totalement différent »

Harari ne donne donc pas dans le sentiment dominant, tout bien pesé, si nous sommes menées par des mythes, il faut un consensus donc une éducation pour y renoncer, ce qui n’est pas si compliqué et suppose soit de contrôler intégralement les moyens d’éducation et d’information, soit d’introduire de nouveaux gènes, soit encore de créer une secte New Age, voire les trois ensemble :

«Si j’étais seul à cesser de croire au dollar, aux droits de l’homme ou aux États-Unis, ce serait sans grande importance. Ces ordres imaginaires sont intersubjectifs, si bien que pour les changer il nous faut simultanément changer la conscience de milliards de gens. Un changement d’une telle ampleur ne peut se faire qu’avec le concours d’une organisation complexe : un parti politique, un mouvement idéologique ou un culte religieux.».

L’individualisme, accident de l’histoire moderne

D’ailleurs l’individualisme est de ces mythes pour Harari, un mythe né du fait que l’on ait été éduqué à ne pas s’en remettre au jugement que les autres forment sur nous, et à considérer souhaitable le respect de son intimité :

« La maison moderne idéale est divisée en multiples petites chambres, pour que chaque enfant ait un espace à lui, soustrait aux regards des autres et lui assurant un maximum d’autonomie. Cette chambre a presque invariablement une porte et, dans bien des ménages, il est admis que l’enfant la ferme, même à clé. Interdiction est faite aux parents d’entrer sans frapper et sans demander la permission. La chambre est décorée à la fantaisie de l’enfant, avec des posters de rock-stars sur les murs et des chaussettes sales qui traînent par terre. »

La prolifération humaine

Car Harari n’aime pas l’homme tel qu’il est devenu, son communisme, qu’il récuse cependant, se teinte de préoccupations écologiques radicales. Il aurait mieux valu que l’homme ait ses prédateurs et qu’il ne prolifère pas autant. Se situant au sommet de la chaine alimentaire, y étant parvenu trop rapidement, il n’a pas laissé le temps à ses proies de courir plus vite ou de gagner en astuce comme l’auraient fait le lion ou le requin, il n’a pas non plus eu le temps de devenir une créature majestueuse. Ce raisonnement est tellement absurde, mais il est tenu :

« Ce bond spectaculaire du milieu au sommet a eu des conséquences considérables. Les autres animaux situés en haut de la pyramide, tels les lions ou les requins, avaient eu des millions d’années pour s’installer très progressivement dans cette position. Cela permit à l’écosystème de développer des freins et des contrepoids qui empêchaient lions et requins de faire trop de ravages. Les lions devenant plus meurtriers, les gazelles ont évolué pour courir plus vite, les hyènes pour mieux coopérer, et les rhinocéros pour devenir plus féroces. À l’opposé, l’espèce humaine s’est élevée au sommet si rapidement que l’écosystème n’a pas eu le temps de s’ajuster. De surcroît, les humains eux-mêmes ne se sont pas ajustés. La plupart des grands prédateurs de la planète sont des créatures majestueuses. Des millions d’années de domination les ont emplis d’assurance. Le Sapiens, en revanche, ressemble plus au dictateur d’une république bananière. Il n’y a pas si longtemps, nous étions les opprimés de la savane, et nous sommes pleins de peurs et d’angoisses quant à notre position, ce qui nous rend doublement cruels et dangereux. Des guerres meurtrières aux catastrophes écologiques, maintes calamités historiques sont le fruit de ce saut précipité. »

Faudrait-il donc limiter la prolifération humaine en en faisant une proie, en le descendant du sommet de la pyramide alimentaire au nom de la préservation de l’éco-système?[5] Il suffirait peut-être pour cela d’un virus.

Car la prolifération du Sapiens devenu cultivateur est sa chute. Les fourrageurs (chasseurs-cueilleurs) n’échangeaient que peu et la division du travail inexistante les obligeait à satisfaire eux-mêmes leurs besoins. La civilisation, la recherche du surplus agricole, sont pour Yuval Harari une régression qui a perdu aux moins aptes de survivre, en voilà un darwinisme social pour le gourou du « Nouvel Ordre Mondial » :

« De fait, tout indique que la taille du cerveau moyen des Sapiens a bel et bien diminué depuis l’époque des fourrageurs. Survivre en ce temps-là nécessitait chez chacun des facultés mentales exceptionnelles. L’avènement de l’agriculture et de l’industrie permit aux gens de compter sur les talents des autres pour survivre et ouvrit de nouvelles « niches pour imbéciles ». On allait pouvoir survivre et transmettre ses gènes ordinaires en travaillant comme porteur d’eau ou sur une chaîne de montage. »

Le capitalisme n’est pas une éthique

Yuval Harari est plus convaincant quand il explique l’extraordinaire croissance permise par l’esprit d’entreprise et la confiance en l’avenir, il reprend là l’ouvrage d’Alain Peyrefitte « La société de confiance ». Mais il ne sait aller au-delà de cette inspiration qui n’est pas la sienne, tente-t-il d’évoquer le fonctionnement des marchés qu’il tombe dans l’illusion de la règle nécessaire de l’État évacuant une part des enseignements de la société de confiance basée non sur les lois étatiques, mais sur les règles des marchands et notamment l’arbitrage.

Quant au capitalisme, il se contente d’assurer la propriété privée et la libre disposition de ses biens. Il laisse l’homme décider de l’usage de ses biens. Prétendre que le capitalisme est monstrueux parce que des marchands se sont livrés à la traite négrière montre que le pseudo historien Harari ne connaît sur ce sujet pas grand-chose de plus que Sandrine Rousseau :

« Certaines religions, comme le christianisme ou le nazisme, brûlaient d’une haine qui leur a fait tuer des millions de gens. Le capitalisme en a tué aussi des millions, par indifférence et cupidité. Aucun État ou gouvernement ne contrôlait la traite négrière. Il s’agissait d’une entreprise purement économique organisée et financée par le marché au gré des lois de l’offre et de la demande. »

Ce qui est tout à fait faux puisque la traite négrière sera encouragée par Richelieu puis Colbert.

La liberté d’entreprise permet tout aussi bien de livrer à la main du boucher l’animal élevé et nourri, ce qui constitue une pratique écœurante ; elle permet encore de produire de la drogue, des vaccins et de se retourner même contre la liberté d’entreprise en collaborant avec l’État, en achetant l’OMS comme le fait un ami d’Harari pour rendre malade la population mondiale.

Le capitalisme est donc moralement neutre, il est seulement le moyen le plus formidable de libération de la croissance et des richesses aussi longtemps que les États ne soient pas investis par des entrepreneurs dévoyés qui utiliseront l’arme de la coercition publique pour porter atteinte aux principes mêmes du capitalisme que sont la propriété privée et la libre disposition de soi. Entrepreneurs dévoyés, tous amis d’Harari, qui l’écoutent religieusement quand il prophétise la fin du mythe des libertés individuelles au Forum de Davos.

Harari redevient crédible quand il s’interroge sur l’apparition du phénomène étatique :

« Ces surplus de nourriture confisqués alimentèrent la vie politique, la guerre, l’art et la philosophie, permettant de bâtir palais, forts, monuments et temples. Jusqu’à la fin des Temps modernes, plus de 90 % des hommes étaient des paysans qui se levaient chaque matin pour cultiver la terre à la sueur de leur front. L’excédent produit nourrissait l’infime minorité de l’élite qui remplit les livres de l’histoire : rois, officiels, soldats, prêtres, artistes et penseurs. »

Le phénomène de rapine, de vols, razzias ne devient effectivement possible que lorsqu’un homme est capable de produire au-delà de sa consommation, afin de prévoir le futur et réaliser des réserves. Dans des communautés incapables de se nourrir au-delà du lendemain, il n’est que peu de surplus à s’approprier, sauf pour le chef. La révolution agricole permet surplus, croissance économique et démographique. Ce surplus ouvre à l’échange, mais pour les plus forts qui ne souhaitent pas échanger faute de produire, l’issue est le parasitisme dont la constitution d’États à la façon mafieuse : payez pour que l’on ne vous vole pas et vous protège des autres voleurs.

Se défierait-il de l’Etat après avoir glorifié l’élevage humain ? Non, et c’est là que l’on trouve le paradoxe du communisme, pas seulement celui des convictions particulières d’Harari, puisque le stade suprême du communisme serait un conditionnement tellement important de l’homme, par modification de son génome par exemple, pour que l’État ne soit plus nécessaire. Dans cette attente, la suppression des classes sociales passe par une contrainte forte que permet l’État au travers d’une dictature du prolétariat supprimant l’héritage, l’éducation bourgeoise, et tout cela commence par une discrimination positive pour l’égalité des conditions en brisant l’égalité des chances :

« L’ordre américain consacra également la hiérarchie entre riches et pauvres. En ce temps-là, l’inégalité liée au fait que les parents fortunés transmettaient leur argent et leurs affaires à leurs enfants ne choquait guère la plupart des Américains. Dans leur idée, l’égalité signifiait simplement que les mêmes lois valaient pour les riches et les pauvres. »

L’avenir pour Harari doit donc mettre fin à cette compétition qui nous permet d’avancer, ce désir d’assurer un avenir à nos enfants. L’éclatement de la structure familiale au nom d’une éducation collective modifierait notre nature, idéalement un programme génétique le ferait. Ce projet est servi par un Etat unique et mondial ainsi qu’une religion qui nous unirait et qui est par essence luciférienne car le Dieu des monothéistes serait mauvais et punirait celui qui désobéit :

« Le monothéisme explique donc l’ordre, mais il est mystifié par le mal. Le dualisme explique le mal, mais reste perplexe devant l’ordre. Il n’y a qu’une seule solution logique à cette énigme : soutenir qu’il existe un seul Dieu tout-puissant qui a créé l’Univers – et que c’est un mauvais Démiurge. Mais personne, dans l’histoire, n’a eu le cran de le croire. »

Ouverture pour le pire ou le meilleur

Pour conclure Harari nous propose le bonheur, un monde où ne nous ne nous appartenons pas puisque nous n’avons plus rien et sommes heureux :

« Dans Le Meilleur des mondes, le roman dystopique qu’Aldous Huxley publia en 1932 à l’apogée de la Grande Dépression, le bonheur est la valeur suprême, et les médicaments psychiatriques remplacent la police et le scrutin au fondement de la politique. Chaque jour, chacun prend sa dose de « soma », un produit de synthèse qui rend les gens heureux sans nuire à leur productivité et à leur efficacité. Il n’y a pas de guerre, de révolution, de grèves ou de manifestations pour menacer l’État mondial qui gouverne la Terre entière, parce que tout le monde est suprêmement satisfait de ses conditions présentes, quelles qu’elles soient. La vision d’Huxley est bien plus troublante que celle du 1984 de George Orwell. Le monde d’Huxley paraît monstrueux à la plupart des lecteurs, mais il est difficile d’expliquer pourquoi. Tout le monde est heureux tout le temps ! Qu’est-ce qui ne va pas ? »

Il esquisse la question transhumanisme, puis celle de la singularité technologique vers le posthumanisme.

Des outils incontournables qu’il n’est pas possible de négliger et qu’il importe d’orienter dans notre sens pour que nous ne leur laissions pas notre futur immédiat.

[1] Harari n’aime pas ce terme de Préhistoire et qualifie les chasseurs cueilleurs de fourrageurs.

[2] Révolutionnaire russe, ministre du gouvernement bolchévique, pionnière de l’antifamilialisme.

[3] Christopher Ryan et Cacilda Jethá, Sex at Dawn : The Prehistoric Origins of Modern Sexuality, New York, Harper, 2010 ; Stephen Beckerman et Paul Valentine (éd.), Cultures of Multiple Fathers. The Theory and Practice of Partible Paternity in Lowland South America, Gainesville, University Press of Florida, 2002.

[4] Ce que Yuval Harari dément, considérant que la population était alors en meilleure santé grâce à une alimentation plus diversifiée et une moindre vulnérabilité aux épidémies.

[5] Il indique que la plupart des espèces endémiques en Australie ont disparu très rapidement suite à la conquête humaine de l’île il y a 45 000 ans, ce qui amène l’auteur a affirmer que « l’histoire donne de l’Homo sapiens l’image d’un serial killer écologique. »